Mg. Arq. Eugenia Jaime

En un panorama de aumento irrefrenable de la tasa de urbanización del mundo (65% hacia el 2050)[1], los modelos urbanos de desarrollo aún no cambiaron y siguen generando una proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad. En América Latina son numerosos los países en los que se registran “avances legislativos en temas de planificación y gestión del suelo”. (Fernandes, 2016)

Colombia y Brasil son quienes han logrado implementar y organizar marcos jurídicos con algunos logros en materia de regularización del suelo desde una perspectiva de derechos. Chile ha implementado un modelo del subsidio a la demanda, con algunos rasgos comunes a Perú que ha operado con un sistema de titulación en asentamientos informales.

Sin embargo el desafío de gestión urbana sigue latente ya que requiere la actuación articulada sobre las causas del conflicto. Conflicto cuyo origen no se restringe a la dimensión dominial.

Las causas que determinan los procesos de urbanización informal son juridicas pero también económicas, políticas y sociales. Los diversos procesos informales que suceden en Latinoamérica, aunque tengan expresiones físicas parecidas, con frecuencia tienen características jurídicas distintas y requieren soluciones jurídicas diferentes

Esto nos lleva a identificar una fuerte relación entre la Planificación y gestión urbana. La primera intrínsecamente elitista, la segunda tecnocrática, burocrática sin posibilidad de acción de los gobiernos locales. Sin olvidar un sistemas jurídicos obsoletos, refiriéndonos al concepto central que es la propiedad privada.

En Argentina, el mayor problema radica en una estructura de derechos que prioriza prevalentemente el derecho privado de uso del suelo. Esto se lee en los programas de políticas de vivienda de interés social donde a pesar de los intentos de numerosos juristas, ong y políticos vinculados a los derechos humanos no se ha logrado trascender la perspectiva del derecho administrativo.

No obstante en los últimos años hemos logrado llevar a cabo algunos avances en esta materia que fueron reconocidos internacionalmente. Leilani Farha la relatora en la Asamblea General de ONU, en el Informe la Relatora pone de relieve la Ley de Acceso Justo al Hábitat como instrumento de intervención en el mercado inmobiliario y parte de una estrategia de hábitat[2].

En cuanto a la regularización dominial, la ley de Acceso Justo al Hábitat constituye un modelo de gestión que donde “los servicios habitacionales que brinda una vivienda adquieren su real dimensión en la complejidad de la configuración socio espacial del área en la que se localizan y requieren de un abordaje integral que impone contar con nuevos principios rectores, políticas diversificadas e instrumentos de actuación acordes con dicha problemática”.[3]

Los derechos colectivos, como el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, y la gestión democrática de la ciudad o el reparto equitativo de cargas y beneficios son los principios rectores que guian el articulado de la ley 14.449 de la Pcia de Buenos Aires.

A pesar de los expuesto la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación llevado a cabo en 2016 no logró re-incorporar “la función social de la propiedad” en su articulado.

Hoy podríamos hablar de función social del suelo ya que se trata de un derecho colectivo que trasciende el orden jurídico de la propiedad. Existe una fuerte tensión entre el derecho civil, el derecho administrativo y el derecho urbanístico, y la dimensión central la ocupa la política pública en su rol de legitimadora de un orden social.

En esta línea los últimos tres años han sido de difícil batallar para la instrumentación de la ley. Los instrumentos que presenta la ley para intervenir en el mercado inmobiliario y como parte de una estrategia de hábitat fueron boicoteados desde que comenzaron con la reforma de los ministerios a comienzos de este año.

Han sido cuantiosas las herramientas que la ley de acceso justo al hábitat ha puesto a disposición para la resolución de problema, a pesar de ello «ninguna forma concreta de titulación del suelo protege a los residentes contra las presiones ejercidas por las fuerzas del mercado«. (Fernándes, 2011)

Sobre las estrategias para superar los obstáculos.

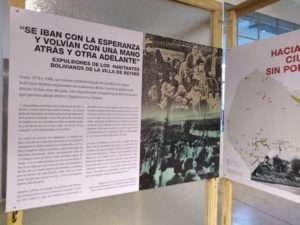

Retomando el análisis del “Informe sobre enfoque en Políticas de Suelo” donde se desarrolla “la carga de la informalidad”, veo necesario reflexionar sobre los plazos que suspenden desalojos y no proponen soluciones a las cargas que este limbo jurídico le imprime a las familias que acceden informalmente al hábitat en tanto las dimensiones sociales, legales, urbano-ambientales, políticas, económicas y fiscales por las que atraviesan.

Si consideramos la escala del problema es necesario revisar la asignación de recursos que se destinan a la regularización y mejoramientos del hábitat. En Argentina del total de viviendas que producen las políticas públicas dos tercios son viviendas nuevas y un tercio mejoramientos, mientras que el déficit oficial tiene valores inversos, es decir solo un tercio de las familias que viven en situación de déficit requiere una vivienda nueva.

Buena parte de la política de regularización no interviene ni sobre lo construido ni sobre la normativa urbana. En nuestro país se había logrado reunir en el mismo ministerio la Dirección de Ordenamiento urbano, Geodesia y la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda pero actualmente han pasado la primera a Ministerio de Gobierno, la segunda a la agencia de recaudación de la provincia y la tercera al ministerio de desarrollo social. Esto ha operado negativamente en la superación del obstáculo de la fragmentación en la estructura del estado.

Otra forma de trascender los obstáculos es trascender la focalización, articulando la gestión del suelo con la gestión del construido y la gestión del dominio. Así incorporar los edificios vacíos en áreas centrales, es tan necesario como tener presentes las áreas rurales y las formas de inquilinato, generar nuevas unidades, regularizar el dominio, gravar el uso del suelo, proteger contra el desalojo garantizando la permanencia de las personas

Se trata de un fenómeno complejo que requiere de intervenciones integrales y articuladas. No se puede actuar de manera mecánica. Cada territorio presenta particularidades que admiten actuar en distinto orden y con distintas reglas sin embargo existen principios rectores como la función social del suelo que son inalienables si queremos terminar con los procesos de desigualdad que se manifiestan en la proliferación del hábitat informal.

[1] http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html

[2] Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, 15 de Enero de 2018, párrafo 127.

[3] Construcción del territorio, mercado y política. La experiencia de la ley de hábitat popular en la Provincia de Buenos Aires. Eduardo Reese Instituto del Conurbano – Universidad Nacional de General Sarmiento, en: A construção do direito urbanístico na América Latina [livro eletrônico] / Edésio Fernandes e Betânia Alfonsin ( Organizadores) – Belo Horizonte : Gaia Cultural – Cultura e Meio Ambiente, 2016.