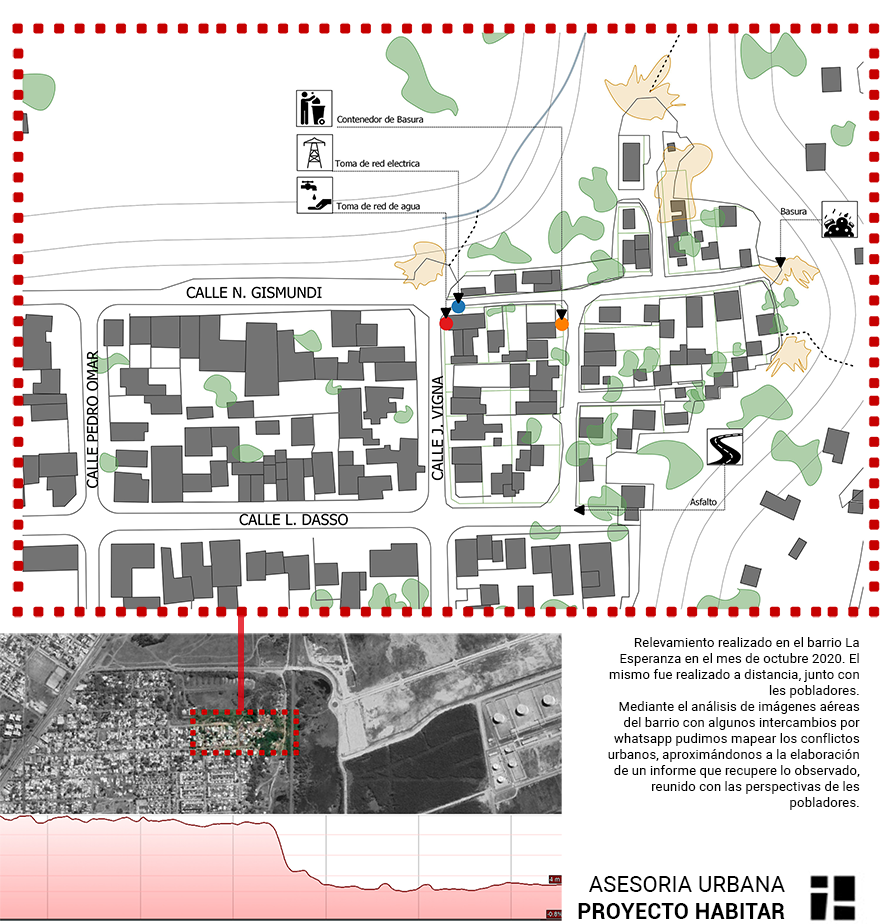

Justicia Espacial es una plataforma de investigación en diseño y arquitectura para comprender, compartir y desarrollar proyectos de justicia espacial, mediante un ecosistema de aprendizaje que promueve agencia e intercambios comunitarios, multisectoriales y a través de las disciplinas.

En esta oportunidad nos invitaron a compartir la experiencia de Proyecto Habitar en un espacio de publicaciones donde comparten proyectos en Latino América que promueven la justicia espacial.

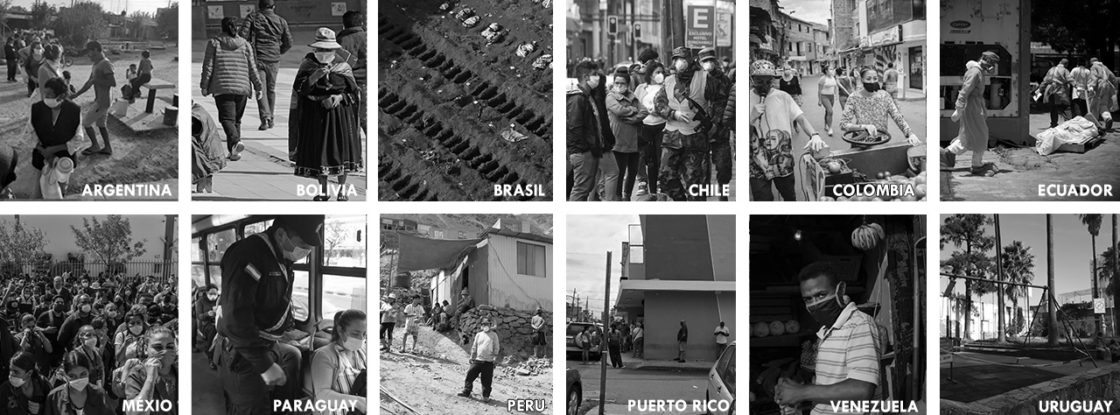

Taller y homenaje al Chino, 2023.

Taller y homenaje al Chino, 2023.